あなたや家族、親せきが住む場所がお墓から遠方などの理由で、お墓を守ることが難しくなります。

そこで墓じまいして新たな地域へ移すなら、面倒な手続きが必要になります。

このページを最後まで読めば、次のことがわかります。

- 改葬前にすること

- 改葬許可申請書の書き方

- どこで改葬許可証をもらえるのか

- 改葬許可証の有効期限

改葬許可証と申請書の書き方、墓じまいの手続きを自分でする方法をお伝えします。

墓じまいして改葬する前にすること

納骨している現在の墓地からほかの墓地等に移すことを改葬といいます。

改葬するためには、役所に改葬許可申請して許可を取ることになります。

また、そのためには改葬前と改装後の墓地管理者にも許可を取らなくてはいけません。

面倒な手続きですが、1つずつクリアしていきましょう。

改葬件数はどのくらい?

厚生労働省の報告書によると、2017年に改葬件数は10万件を超えています。

この期間を平均すると、年間で約82,000件もの改葬が行なわれていることになります。

少子高齢化や人口の都市集中などにより、人の引っ越しに合わせて、お墓の引っ越しがされているようです。

改葬前に菩提寺に連絡すること

もし現在、菩提寺にお墓を管理してもらっているなら、お寺の住職に改葬することを伝えなくてはいけません。

古くは江戸時代からの制度で、先祖代々でお世話になっているお寺のことを菩提寺と言います。

お墓参りするお墓や、ご先祖の位牌を管理してくれます。

また、お葬式や法要では、菩提寺のお坊さんにお経をあげてもらえます。

その代わり、菩提寺の檀家となり、定期的にお布施します。

お墓をお寺の墓地から改葬するということは、菩提寺を離れる(離壇)ということになります。

菩提寺は檀家が減れば、運営維持がきびしくなるのも事実です。

住職には誠意をもって改葬する理由を話し、これまでの感謝の気持ちを伝えましょう。

改葬の手続きが必要だからと、突然お寺に告知するのは失礼に当たります。

「今日・明日から檀家をやめます。だから改葬許可申請書に記入してください。」

こういった礼を欠いた行為は、お寺側からしてもいい気はしないので、事前に住職に相談することが大切です。

相場より高い離檀料を要求されたら

離檀料の支払い義務はありませんが、これまで先祖代々お世話になった感謝の気持ちを示すためのお布施は自由です。

離檀料の相場

離檀料は、法要で読経してらったときのお布施と同じで、檀家側からの感謝の気持ちを包むものです。

離檀料の金額はとくに決まっていませんが、一般的な相場は3~20万円を包むことが多いようです。

世帯の収入によって、無理のない範囲で考えましょう。

ごく少数の寺院では、檀家を逃がさないため、数百万という高額な離檀料を要求してくるトラブルもあります。

消費生活センターに相談

お寺との契約書で、離檀料が明記されていなければ、お寺からの請求に応じる義務はありません。

しかし、改葬のための手続きで、墓地管理者の署名捺印された証明書が必要です。

その弱みに付けこみ、「離檀料を支払わなければ証明しない」、そんな住職もいます。

しぶしぶ高額な離檀料を支払い、泣き寝入りするケースもあるようです。

お寺からの離檀料の要求に納得できないなら、役所の消費生活センターに相談しましょう。

それでも解決しないときは弁護士に相談し、訴訟も視野にいれます。

改葬するなら親戚の理解も大切

自分の親など近い家族のお墓なら、改葬への親戚の理解も得やすいかと思います。

しかし、先祖代々のお墓を移動するなら反対する親戚も少なからずいるはずです。

その意見を無視すると、親戚との関係が悪化することにも…

改葬をしたい理由を話し、理解してもらうことを優先しましょう。

どうしても了承してくれないなら、その親せきにお墓の面倒をお願いするのも一つの方法です。

そもそもなぜ改葬許可証が必要になるの?

改葬するためには、改葬許可申請書を役所に提出して、改葬許可証を発行してもらわなくてはいけません。

この一連の流れは、墓地、埋葬等に関する法律で決まっているからです。

この法律を簡単にいえば、次のように規定されています。

役所の手続きは手間ですが、法律で決まっているので、許可なく改葬することはできません。

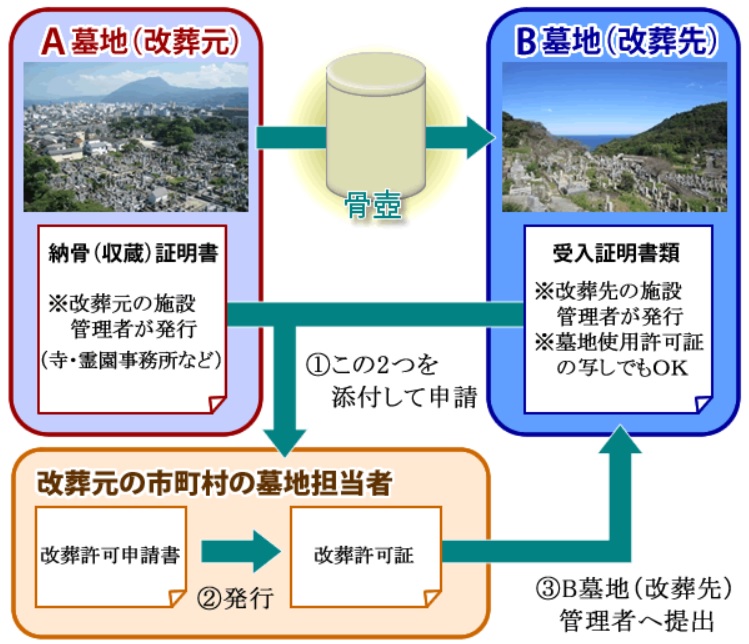

改葬許可証を発行するまでの流れ

改葬許可証を発行するまでの流れは、下のイメージが分かりやすいかと思います。

出典:別府市

多少順番は前後することもありますが、基本的な流れは次のようになっています。

- 改葬許可申請書を用意する

インターネットでダウンロードするか、役所の窓口でもらう。 - 新しい墓地を確保する

新しい墓地を見学し、良ければ墓地の永大使用料と管理料を支払う。 - 受入証明書を受けとる

新しい墓地管理者と契約すれば受けとれる。 - 現在の墓地管理者に連絡する

霊園にあるなら管理事務所に連絡し、菩提寺の墓地にあるなら住職に連絡する。 - 埋葬証明書を受けとる

現在の墓地管理者に、埋葬証明書へ署名捺印してもらう。 - 改葬許可申請書を提出する

改葬許可申請書を提出し、改葬許可証を受けとる。

どこで改葬許可申請書をもらう?

改葬許可申請書は、改葬前の墓地の住所を管轄する役所で入手し、必要事項を記入して提出します。

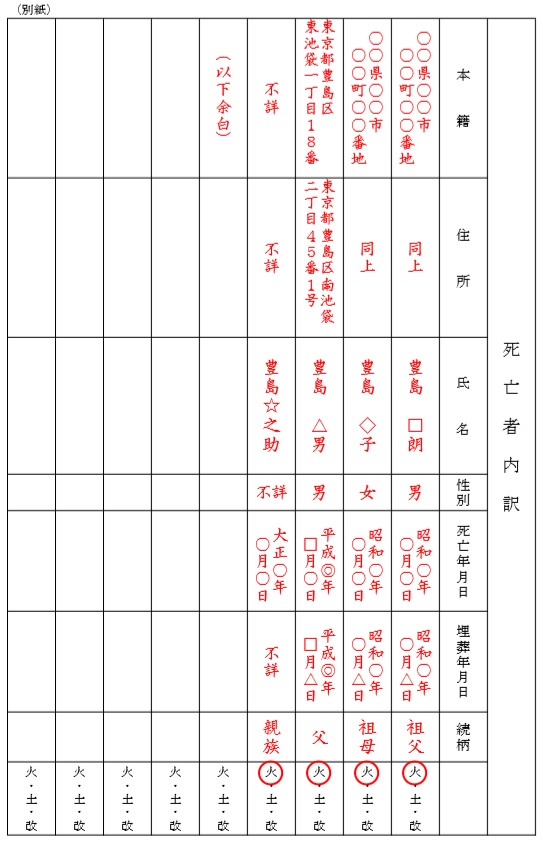

別表で死亡者内訳があったり、死亡者の記入欄が多かったりと、役所ごとに様式がまったく違います。

インターネットでダウンロードするか、役所の窓口でもらいましょう。

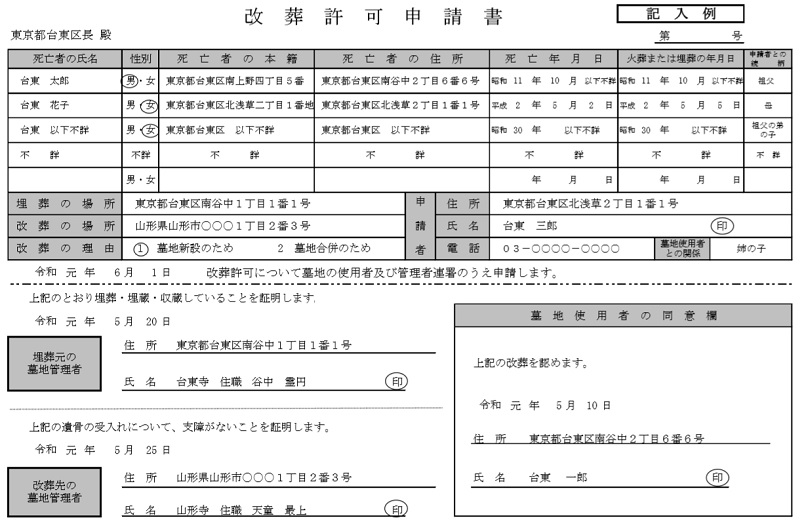

出典:東京都台東区

受入証明書と埋葬証明書がセットになっている申請書もあります。

墓地管理者の証明書をもらう

改葬するなら、現在の墓地管理者と新たにお世話になる墓地管理者に証明書を発行してもらわなくてはいけません。

証明書の用紙は墓地管理者が持っているかと思いますが、念のため役所で入手します。

- 納骨証明書/現在の墓地管理者

- 受入証明書/改葬先の墓地管理者

証明書に記名捺印してもらい、改葬許可申請書と一緒に役所に提出します。

改葬許可証が発行される

改葬許可申請書を役所に提出し、申請が通れば、改葬許可証が発行されます。

現在の墓地管理者に改葬許可証を提示し、墓石を供養して遺骨を取り出します。

新しい墓地管理者に改葬許可証を提出し、お墓に納骨、お墓の開眼供養や納骨の供養をします。

改葬許可証の有効期限

改葬許可証が発行されら、それが失効する有効期限はありません。

改葬許可証には有効期限はありませんが、改葬先との契約にお墓の利用期限がある場合は注意。

新しい墓地管理者との契約前には、利用規約や契約書によく目を通しましょう。

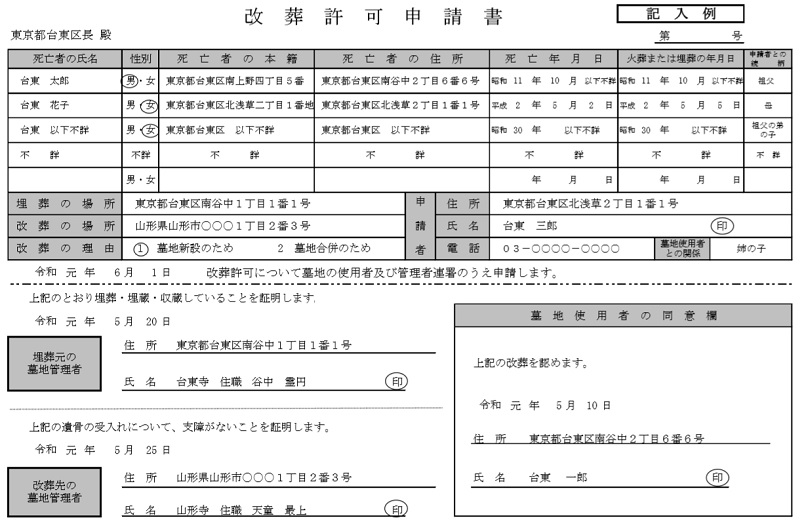

改葬許可申請書の書き方と記入例

改葬許可申請書は、お墓に納骨されている死亡者すべての情報を記入しなければいけません。

記入欄が1名分しかない申請書なら、人数分の用紙が必要です。

改葬許可申請書の様式は役所ごとに違います。

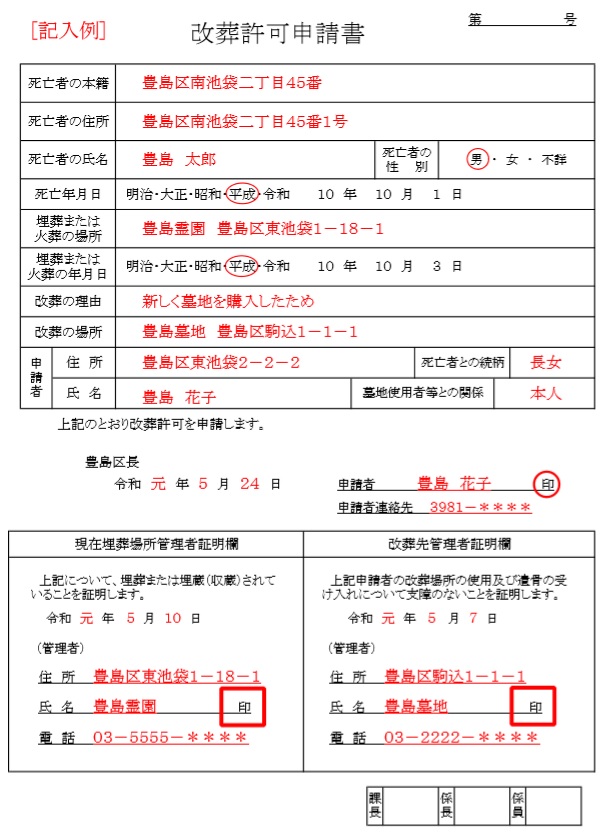

改葬許可申請書の書き方・記入例①

豊島区の改葬許可申請書の書き方・記入例です。

死亡者内訳の別表があるタイプの改葬許可申請書です。

改葬許可申請書の書き方・記入例②

台東区の改葬許可申請書の書き方・記入例です。

死亡者の記入欄が5名分ありますが、それ以上ならもう1枚用紙が必要です。

改葬許可申請書の項目の書き方

改葬許可申請書には、遺骨ごとに死亡者の基本情報をできる限り埋めなくてはいけません。

| 概要 | |

|---|---|

| 死亡者の本籍 死亡者の住所 死亡者の氏名 死亡者の性別 死亡年月日 火葬・埋葬年月日 |

不明なら「不詳」と記入 一部不明なら「〇〇 以下不詳」と記入 例)神奈川県川崎市 以下不詳 例)昭和15年 以下不詳 |

| 死亡者との続柄 | 死亡者からみた申請者の続柄 死亡者の長男 →長男 |

| 火葬・埋葬の場所 | 現在の墓地の住所 住所と寺院名・霊園名を記入する役所もある |

| 改葬の場所 | 新しい墓地の住所 住所と寺院名・霊園名を記入する役所もある |

| 改葬の理由 | ・新規墓地購入のため ・墓地新設のため |

| 申請者の住所・氏名 | 住所と氏名を記入 |

| 墓地使用者との関係 | 墓地使用者からみた続柄 「本人」以外は墓地使用者の承諾書・同意書が必要 |

わからない箇所は、現在のお墓の管理者に聞いてみると帳簿などから判明することもあります。

どうしても分からない場合は「不詳」と記入します。

書き方が分からなければ専門業者に任せる

改葬許可の手続きは時間も掛かり、なかなか面倒なので、専門業者に任せることも検討しましょう。

全国対応で格安の「ミサワの墓じまい」なら、改葬許可証の手続きも無料で代行してくれます。