亡くなられた家族名義の銀行口座が凍結されると、その口座では公共料金やクレジットカードの引き落としも出来なくなります。

公共料金などは、月々の引き落とし日までに契約変更しなくてはいけません。

このページを最後まで読めば、次のことがわかります。

- なぜ銀行口座が凍結されるのか

- 口座凍結中でも一部払い戻しできる

- 銀行口座の凍結解除に必要な手続き

- 凍結解除までに契約の変更が必要なもの

死亡で銀行口座が凍結されても引き出す方法や、解除までにすることなどを説明します。

なぜ死亡で銀行口座が凍結されるのか

そもそも、なぜ死亡で銀行口座が凍結されるのでしょうか。

凍結されなければ、こんな面倒な問題も出てこないのではないでしょうか?

死亡してもすぐに銀行口座が凍結されることはない

亡くなったら故人の銀行口座は凍結されて、面倒な手続きをしなければ預金を引き出せません。

しかし、死亡後すぐに口座凍結されるわけでもありません。

理由はともあれ、口座名義人が死亡したとの情報が銀行に入った時点で、その口座の凍結処理が始まります。

言い換えれば、銀行が死亡の事実を知らなければ、いつまでも普通にATMなどでお金を引き出せます。

死亡届の提出では銀行口座は凍結されない

通常、家族が死亡届を役所に提出しても、その情報は銀行には伝わりません。

新聞の訃報欄で、銀行が死亡の事実を知ることはできますが、それも全体の一部のケースに過ぎません。

家族が銀行に連絡する義務や罰則はないにもかかわらず、銀行が情報を知る方法は、家族からの連絡がほとんどです。

相続人が故人の財産調査のために、口座の残高証明書や取引明細を発行しても知られます。

銀行に死亡の情報がなく、そのまま銀行口座が凍結されないケースも珍しくないようです。

では何の目的で、銀行は口座を凍結するのでしょうか。

口座が凍結される理由とは

もし銀行が故人の口座を凍結しなければ、暗証番号を知っている一部の家族が、預金を使い込むおそれがあり、困る人が出てくるかもしれません。

当然ですが、故人の銀行口座の預貯金は相続財産です。

本来であれば遺言書による受取人の指定か、相続人全員の同意があって、故人の預貯金は分配されます。

しかし一部の人が使い込んでしまっては、本来受けとるべき人に、公平な分配ができませんね。

それを防ぐため、口座凍結という銀行の処置が取られます。

誰かが勝手に預金を使いこむ心配が絶対にない場合を除き、なるべく早く銀行に死亡の連絡をしたほうが良さそうです。

口座凍結中でも150万円払い戻し可能に

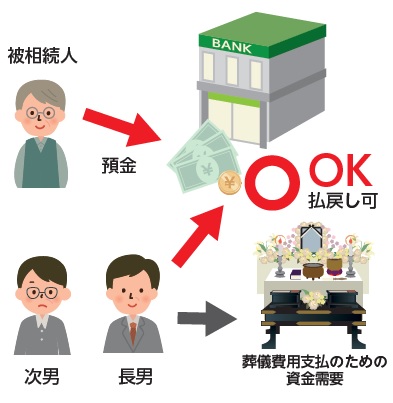

民法改正で、口座凍結中でも一部払い戻し可能になりました。

2019年7月から預貯金の払戻し制度がはじまり、遺産分割が終わっていなくても、1つの銀行で150万円を限度に預貯金が引き出せます。

家庭裁判所の判断や、ほかの相続人の同意も必要ありません。

相続人であれば、その人が単独で凍結された口座から預貯金を引き出しができる制度です。

凍結された口座から引き出せる金額の計算方法

次のイメージでは、相続人は兄弟2人だけなので、長男の法定相続分は2分の1です。

例えば、A銀行の故人の口座に1,200万円あれば、誰の同意なくA銀行から長男は150万円を引き出せます。

B銀行にも600万円あれば、B銀行からも100万円を引き出せます。

預貯金の金額 × 1/3 × 法定相続分

(上限:金融機関ごとに150万円)

もし、この金額より多く払い戻しが必要なら、家庭裁判所で判断してもらいます。

ほかの相続人の利益を害しない範囲であると裁判所に認められたら、預貯金の仮払いができます。

150万円を引き出せないケース

もし遺言書で預金口座を指定されている場合は、注意しなければいけません。

遺言書は、故人が亡くなった時点で効力が発生します。

つまり、さっきの例で言えば、遺言書でA銀行の預貯金を次男に譲ると指定されていたら、長男はA銀行から150万円を引き出せません。

亡くなった時点で、A銀行の預貯金の権利は次男のものになっているからです。

また、銀行によっては引き出すのに手間と時間が掛かったり、そもそも対応してくれない銀行もあります。

手続きに必要な書類

凍結された口座から150万円を限度に仮払いするには、つぎの書類を銀行に提出します。

- 故人の除籍謄本、戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 払戻しする人の印鑑証明書

銀行によって、何が必要か違うこともあるので、詳しくは請求先の銀行の窓口で確認してください。

全国銀行協会のパンフレット(PDF)も見てみましょう。

↓ ↓ ↓

https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/

なぜ凍結口座から仮払いできるようになったのか

どうして口座凍結中でも一部払い戻し可能なように、民法が改正されたのか、その経緯を紹介します。

興味がなければ、読み飛ばしても問題ありません。

最高裁判所の判決

平成28年12月19日、最高裁判所で「銀行の預貯金は遺産分割の対象になる」といった判決がくだされました。

この判決のまえは、故人の銀行の預貯金は法定相続分の通りに分配されていました。

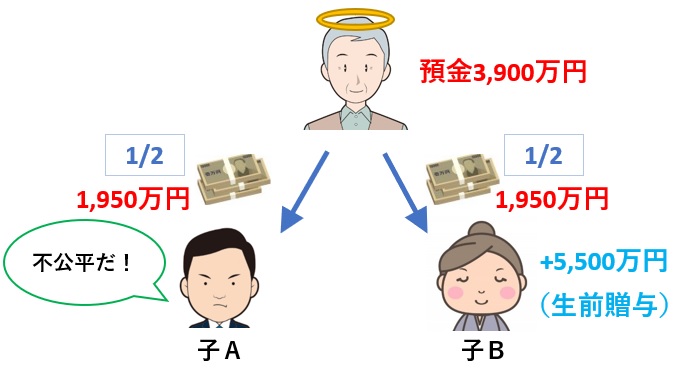

下のイメージのように、故人の子であるAとBには、法定相続分の2分の1ずつ預貯金が分配されます。

しかし、Bは生前贈与ですでに5,500万円を受けとっていました。

これでは、預貯金が半分ずつ分割されることにAは不満ですね。

ですが、この分配方法が当然とされ、Bの同意なしには預貯金の分け方の話し合いすらできませんでした。

この状態を変えたのが、平成28年12月の判決です。

凍結された銀行口座の預貯金も、相続人の話し合いで分配するのが妥当とされました。

凍結された銀行口座の分割方法がどう変わったか

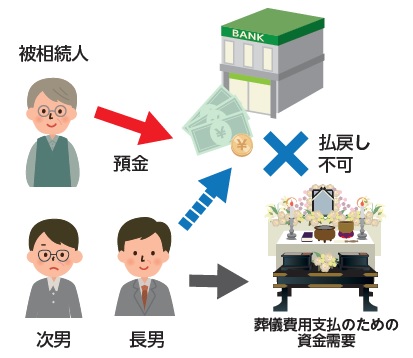

以前は、銀行によっては葬儀費用など緊急性があれば、限度額内でほかの相続人の同意なしに預金が引き出せていました。

この判決以降、緊急性があっても預貯金の引き出しに銀行が応じなくなりました。

口座凍結の解除手続きが終わるまでは、完全に預貯金の払戻しができなくなったのです。

これでは、故人の口座から葬儀費用を支払いしようとしていた家族が困ります。

そのため2019年に民法が改正され、金融機関ごとに150万円まで、ほかの相続人の同意なしに引き出せるようになりました。

銀行口座の凍結解除に必要な手続き

銀行口座の凍結解除に必要な手続きについて説明します。

銀行の口座凍結は、解除に必要な手続きをしなければ、いつまでも待っていても解決しません。

凍結解除の手続きに必要な書類は、3つのパターンで準備するものが違います。

- 遺産分割協議書がある

- 口座に関する遺言書がある

- 両方ない

それぞれの必要書類を準備して、銀行で凍結された口座の解除手続きをしましょう。

遺産分割協議書がある場合

- 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名と押印が必要)

- 故人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)

- 預金通帳、貸金庫取引の鍵、キャッシュカードなど

口座に関する遺言書がある場合

- 自筆証書遺言または公正証書遺言

- 自筆証書遺言の場合は検認調書または検認証明書

- 預金通帳、貸金庫取引の鍵、キャッシュカードなど

両方ない場合

- 故人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月以内のもの)

- 預金通帳、貸金庫取引の鍵、キャッシュカードなど

銀行口座の凍結解除までに契約の変更が必要なもの

公共料金などは、月々の引き落とし日までに契約変更しなくてはいけません。

もし解約するべきものを放置していると、基本料金が掛かり、遺産を相続したあとに未払金を一括請求されることもあります。

死亡後、1ヵ月を目途に解約手続きを急ぎましょう。

それぞれ支払い項目によって、どう行動すればいいのか違います。

公共料金の支払い

毎月の料金のお知らせや領収書、契約書を用意してください。

料金のお知らせや領収書、契約書が見つからないなら、電気・ガス・水道メーターを確認してみましょう。

契約している会社名や契約者番号などのシールが貼られているはずです。

それぞれ契約している会社がわかったら、サポートセンターに電話し、家族が亡くなったことを伝え契約を変更します。

口座振替を利用している場合、書類への記載が必要となるので郵送してもらいます。

会社によってはインターネットで手続きできる場合もあります。

携帯電話、スマホ

どの携帯会社と契約しているかは、携帯電話の機種を見ればわかると思います。

ドコモなどショップが近くにある場合は、直接出向いて手続きすれば方法を教えてくれます。

その際は、戸籍謄本や除籍謄本など死亡の事実が確認できる書類を持参します。

しかし最近では、格安SIMフリー会社と契約しているケースも増えているため、携帯電話の機種だけでは契約している会社がわからないこともあります。

携帯電話の契約会社が、どうしてもわからないなら、料金の支払いをしている銀行口座やクレジットカードを突き止め、その明細から過去の支払い履歴を確認します。

インターネット

利用することがないなら、解約手続きを行います。

インターネットの場合も同様に、契約先がわからないなら料金の支払いをしている銀行口座やクレジットカードを突き止め、その明細から過去の支払い履歴を確認します。

電話やインターネットでの解約もできるので、それぞれの会社のサポートセンターに問い合わせてください。

NTT

相続できる人は、民法で決まった相続順位通りの法定相続人になります。

相続する場合には、電話加入権に対して相続税が掛かるので忘れずに申告しましょう。

電話加入権を受け継ぐため、承継の手続きをするには固定電話から「116」に問い合わせます。

手続きには、故人との相続関係や死亡した事実が確認できる戸籍謄本や死亡診断書のコピーなどが必要です。

クレジットカード

カードに記載されている会社のサポートセンターに問い合わせてください。

クレジットカードでの未払い料金があるなら、遺産を相続した人が支払わなければならず、そのことも合わせて確認してください。

また利用履歴の明細書は、遺産調査で活用するので郵送してもらうように依頼しましょう。